小笠原諸島地名事典 小笠原諸島にある”鬼”関係地名

月間小笠原諸島229(05-'23)

Monthly Bonin Islands Place Names

小笠原諸島地名事典>全般

小笠原諸島にある”鬼”関係地名

凡例:列島名/島名/地名/よみかた/別称1/よみかた/別称2/よみかた/別称3/よみかた/ 掲載 地図/同海図

母島列島 /鬼岩/鬼岩/おにいわ/Devils Rock/デビルスロック/兜岩/かぶといわ/デビルス岩/ーいわ/1/2.5万 母島北部/小笠原諸島分図第2*

母島北端の水上岩。辺りは”ワントネ”と呼ばれる潮の流れの速い難所で、ペリー提督派遣隊が1853年命名、1862年幕府巡検隊が別称2を命名したが、明治初期開拓和人は見立て命名し今日に至る。

父島列島/父島/潮早埼/しおはやざき/Devil’s Point/お化けの鼻/おばけのはな/Jackson Point/ジャクソンパイントゥ/1/2.5万 父島/小笠原群島父島付近*2

父島北岸釣浜の北端、北の兄島・吐出鼻[はきだしはな]との最峡部で兄島瀬戸に面した岬。先住移民がアウトリガーカヌーで漁をして戻る時、下げ潮が速い難所である。明治初期開拓和人は先住移民の呼称を翻訳使用し、後から命名された海図地名は使われていない。

* 延島冬生 (1994) 小笠原諸島・母島列島における先住移民関係の地名 日本地名研究所紀要1 pp28-37

*2 延島冬生 (1999) 小笠原諸島・父島における先住移民関係の地名(2) 『太平洋学会誌』 82・83 pp69-77

小笠原現代日本語事典(ブログ) せんたー第2版

改訂版(ブログ) せんたー第2版 月間小笠原諸島No.223

せんたー【センター】

小笠原村にはセンターが乱立。センター(center=中央)の語釈その2「同種の技術・業務を扱う機関のうちで、最も中心的なもの。」*だが、2,500人の住む島で、20個ものセンターが乱立すれば、センターと呼ばれないものも多数ある。そもそも、看板を出していないセンターもあるし。

* 新明解国語辞典8版

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小笠原現代日本語事典は↓ http://homepage1.nifty.com/Bonin-Islands/dialect.htm |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

小笠原諸島地名事典 ハートロックは洋名か

月間小笠原諸島219(06-'20)

Monthly Bonin Islands Place Names

日本地名研究所編集・監修『地名と風土』14号

ハートロックは洋名か(詳細版)

延島冬生

幕末に「人跡の有り難き處」(『小笠原島風土略記』*)とされた場所は観光客でにぎわっている。世界自然遺産に登録された小笠原諸島父島のパワースポット・ハートロックと呼ばれている。小笠原には洋名*2が多いことからこの地名も日本による命名以前からあると勘違いする人もいる。

ここは父島南端の海に面した高さ200m以上の断崖絶壁で幕末文久年間(1861~2年)、幕府巡検隊が南海上から見て千尋岩[ちひろいわ]と命名した(写真2)。洋名はなかった。父島北岸の断崖はHigh Cliff(和名タカママ)*3という名がありここにもありそうだが、付近に付けた地名*4でたりたようで、必要としない場所に地名は生まれない。本土からの開拓住民は発音のしにくさ、頭の文字を「せん」と読むことから「せんじんいわ」と呼んでいた*5。二見港奥の洋名Ten Fathom Holeを訳した十尋淵という地名を「とひろ」と言わず「じゅうじんぶち」と呼んでいることからもうなづける*6。戦前父島に赴任した役人・教師ら一部知識人は元の読みを理解していたと思われる。屋久島の「千尋[せんひろ]の滝」も同様に命名者の意図とは異なる言い方ではないか。

ハートロックは、小笠原諸島返還後(1968年~)生まれた新地名である。幕府巡検隊の絵図(写真2)には赤色の縞が描かれており、以後返還後までも小笠原特有の赤色土壌流出は続いていたが、壁面全体を覆うものではなかった。1980年代から土砂崩れを起こす豪雨が頻発し次第に赤茶色のハート型が鮮明になり海上からよく見え(写真1)、この名がついたと思われる。

地名の発生は分からない場合が多いが、これはほぼ特定できそうである。返還前から

カノウ(小笠原カヌーの方言*7)で沿海漁業漁をしていた先住移民*8の子孫の方で返還後は観光客も乗せ、釣りや案内も行い沿海沿岸を行き来し千尋岩の壁面がハート型に赤く彩られる経緯をよく見ていたようである。ハートいわ、ロックハート、ビックハート、ハートロックと複数の言い方がされたようであるが、ハートロック Heart Rock に収斂して定着した。

ハートロックは古くからある洋名ではなく、小笠原諸島特有な赤色土壌流出を含む短

期間の地形変化を示すもので、小笠原諸島返還後に生まれた意味ある新地名である。

* 坂田諸達編(1874)小笠原島風土略記 小笠原島記事18 東京都公文書館蔵

*2 西洋、太平洋諸島、先住移民による命名

*3 延島冬生(1999)小笠原諸島・父島における先住移民関係の地名(2) 太平洋学会誌 No.82/83

*4 Mulberry Bay(円縁湾)、Tenoura Point(天之浦の鼻)、Long Island(南島)など *3参照

*5 延島冬生(2000)小笠原諸島の山々>父島の山々>千尋岩

http://bonin-islands.world.coocan.jp/yama-chichi.htm

*6 延島冬生(1998)小笠原諸島・父島における先住移民関係の地名(1) 太平洋学会誌 No.80/81

*7 ダニエル・ロング、橋本直幸編(2005)小笠原ことば辞典

*8 本土からの開拓住民以前に無人島であった小笠原に定住を始めた西洋及太平洋諸島民

写真1:千尋岩(ハートロック)小笠原村観光局提供

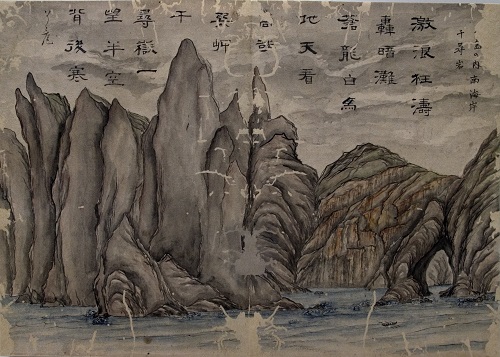

写真2:小花作助(1862?~1874?)千尋岩 小笠原島図絵附録一巻

小笠原村教育委員会蔵

Yahooから引っ越してきました

サイト(月刊小笠原諸島)はPC対応で、スマホでも見られるように、一部(小笠原現代日本語事典、小笠原諸島地名辞典)をYahooに後続UPしたのですが、終わりというので、再引っ越ししてきました。

新刊UPはまだですが、よろしくお願いします。

なお、月刊小笠原諸島 ほか以下で見れます。

小笠原諸島の外来植物

http://boninintroplant.cocolog-nifty.com/blog/2019/05/post-578d1c.html

環境カウンセラー延べlog

http://blog.livedoor.jp/i_bn20m12/

小笠原諸島の火山 Volcanoes of Ogasawara(Bonin) Islands

facebook

http://www.facebook.com/fuyuo.nobushima

小笠原諸島地名事典 Place Names 前島

写真 南西沖から嫁島、右端に後島、前島は嫁島と地続きのように見える

【位置】

小笠原村聟島字嫁島地先(字未設定)*

小笠原諸島・聟島列島最南端島である嫁島[よめじま]*2 南西の属島。128m高、嫁島105m高よりも高く嫁島群島の最高点*3。

【由来】

東の後島[あとしま、うしろじま Atoshima,Ushirojima]と対に命名された。

【別名】

・ 山羊の耳(アセス・イヤーズ,シープイヤーズ*4) Ass Ears, Sheep Ears か。

・ Ears*5

・ □耳[イールス]*6 □は双の旧字

・ 前ノ島*7

【解説】

1827年イギリス軍艦ブロッサム号で来航した艦長ビーチ―(F.W.Beechey)が小笠原諸島を探検し、地名を付け海図を作成した。後にケーター島と命名された嫁島は、西から見ると前島が嫁島と重なり双耳峰の一つの島のように見え、Ass Ears,Sheep Ears,Earsなどと名づけられ、その後もそう呼ばれていた。

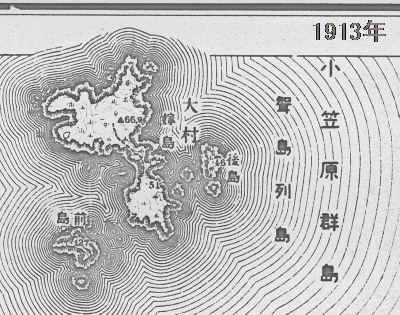

前島、後島は、水路部と共同して測量した陸地測量部が、1913年東京府小笠原島廳から徴した「地名調書」*8による。

*2 嫁島/聟島列島の地名/小笠原諸島地名事典

http://bonin-islands.world.coocan.jp/PlaceNames_Muko.html

*3 国土地理院(電子国土Web)

https://maps.gsi.go.jp/#15/27.488248/142.201495/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0f2&reliefdata=0G000000

*4 大熊良一(1985)ピアードの無人島航海日誌 小笠原諸島異国船来航記p.64,67

*5 土屋喬雄・玉城 肇訳(1948)ペルリ提督日本遠征記(2) p.109 CHART of

3月90日

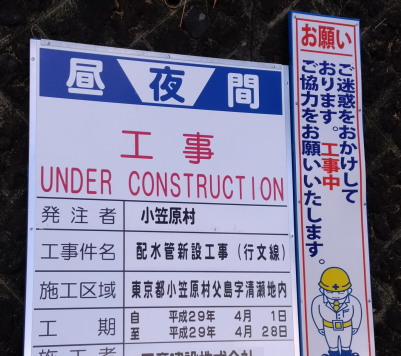

3月は31日が終である。この日は年度末日でもあり、例えば2017年3月31日は平成28年度の末尾である。しかし、4月以降に工事が続けられていることもあり、小笠原諸島の建設業界と役所では3月は90日あると言われている。前年度工事が5月下旬頃まで続くこと。年度後半に発注された工事、年度末近くに発注された工事が4月にまたがっている場合もある。4月に工事が始まり、今年は着工が早いと思ったら前年度工事だったこともある。

――ろくじゅうにち【三月六十日】

4月末までは、前年度工事が行われていること。

《用例》今年は会検[かいけん]*があるので、3月60日しかない。

* 会計検査院検査。数年おきに5月中旬頃にある。

かんこうせん

《用例》今年は観光船が1隻も来ず静かな正月だった。

※ ゆうらん【遊覧】見物して回ること。「-船・-バス・-飛行」見坊豪紀ら編(2014)三省堂国語辞典7版

* 辻 友衛(1995)小笠原諸島歴史日記 中巻

*2 東京新聞2015-07-24(29)*11s 広告(日本の客船ぱしふぃっくびいなすで航く海外クルーズ)

*3 東京新聞2014-01-24(25)*11s 話題の発掘「豪華客船」の嘆き

*4 北日本新聞2015-05-31(3) 伏木富山港に外航クルーズ船

*5 大和ミュージアム(2012)客船の旅 第3回特別展チラシ

*6 (株)ナショナルランド(2011)観光船二見入港予定表

*7 小笠原へ行こう!|行き方を調べる|小笠原村観光局

http://www.visitogasawara.com/access/index.html